Eumachia filava: una breve storia della lana

Sin da tempi antichissimi l’uomo ha riconosciuto l’importanza della lana quale una delle manifatture più importanti in assoluto, si trattava inoltre di un’arte assolutamente inclusiva per qualsiasi ceto sociale, tanto che Numa Pompilio (VII sec. a.C.) fece imprimere sulle sue monete un’impronta di pecora quale simbolo della sua utilità, da qui l’etimologia della parola pecunia (lat. pecus); allo stesso modo Servio Tullio (VI sec. a.C.) fece incidere un vello (lat. vellere, strappare) nelle sue monete. Il simbolismo legato a questo materiale si riflette soprattutto nel famoso mito del vello d’oro dell’ariete Crisomallo conquistato da Giasone e gli Argonauti.

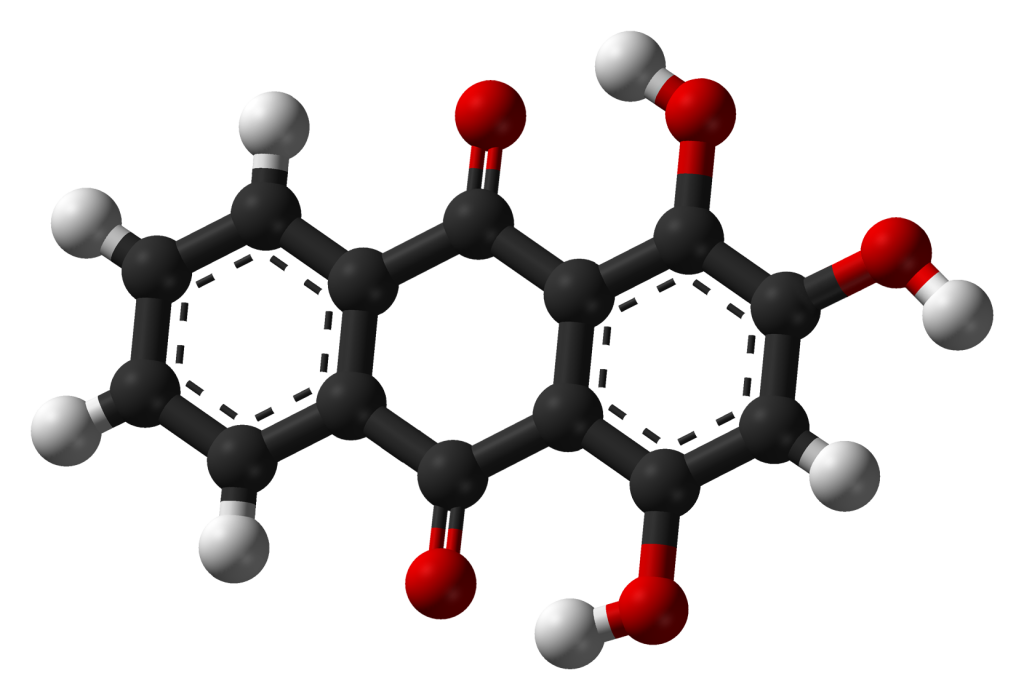

Proprio all’epoca di Numa Pompilio risale la più antica fullonica, luogo in cui si realizzava l’arte praticata dalla corporazione dei fullones, ossia tintori, lavandai e fabbricanti di stoffe. Il processo di follatura aveva lo scopo di conferire leggerezza e morbidezza ai tessuti, in particolare alla lana, e consisteva in diverse fasi che prevedevano un lavaggio in presenza di sostanze alcaline (spesso urina), il risciacquo e la finitura del tessuto.

Fullonica di Veranius Hypsaeus, affresco da Pompei, Museo Archeologico Nazionale di Napoli (da Wikipedia).

Numerose epigrafi in varie città dell’Impero testimoniano la diffusione capillare delle corporazioni di fulloni, si trattava infatti di un mestiere particolarmente popolare in quel periodo poiché ogni toga e veste doveva esser sottoposta a trattamenti specifici. Nel Foro di Pompei vi era uno dei luoghi più significativi per l’attività laniera dell’epoca: l’edificio di Eumachia, patrona della corporazione dei fullones. L’intero edificio era dedicato alla lavorazione della lana, infatti all’interno si effettuava la follatura, mentre sulla facciata principale si installava un vero e proprio mercato dedicato ai tessuti. Il portale dell’edificio era circondato da un altorilievo in marmo sul quale sono raffigurati tralci d’acanto e diversi animali. Spesso nelle fulloniche era rappresentata la civetta, animale sacro a Minerva protettrice del lavoro, alla quale i fulloni erano devoti.

Dopo aver provveduto alla fame, ed alla sete, anche il cacciatore selvaggio sente il bisogno di coprire la nudità, o per difendersi dal rigore delle stagioni […]. Allora succede in esso la idea di adattarsi la pelle dello stesso animale, che gli ha fornito l’alimento. Ed ecco come tutti i popoli della terra han riconosciuto nella Lana la prima, e la più interessante materia di tutte le arti necessarie. (Colizzi Miselli, 1803)

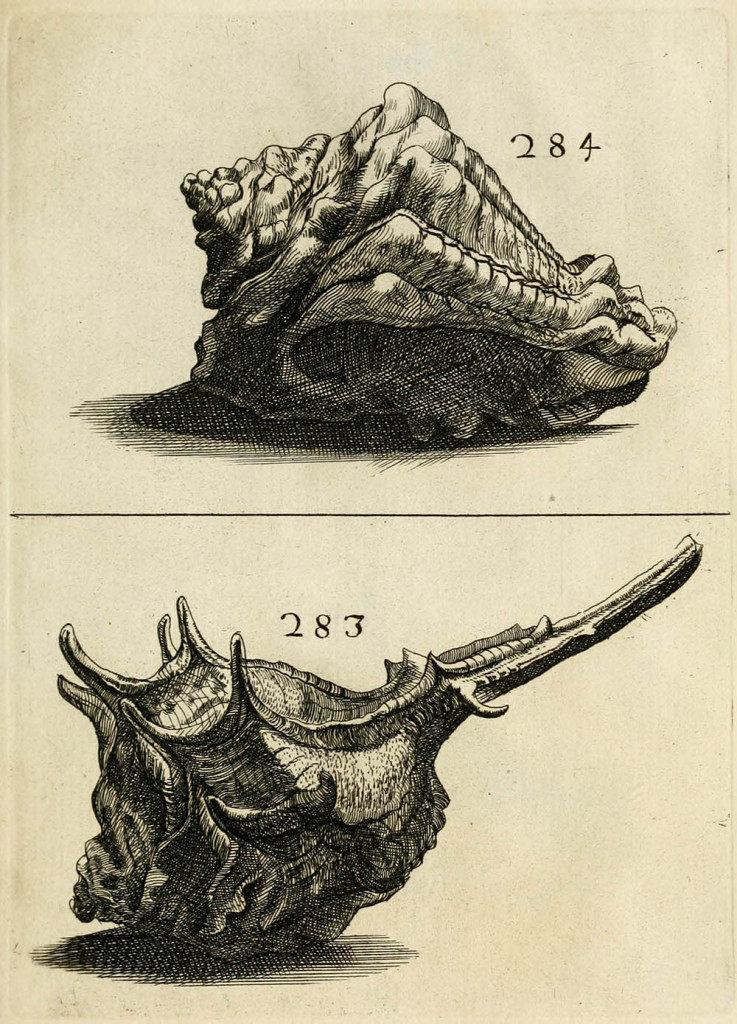

Diverse erano le razze ovine (Ovis aries) utilizzate per la produzione della lana, di queste la più diffusa era certamente la pecora gentile, derivante dall’incrocio di arieti merinos importati dalla Spagna nel 1435 da Alfonso V d’Aragona con una razza locale detta carfagna o moscia. Mentre la carfagna possedeva un manto più scuro e ruvido, buono per coperte, materassi e per produrre un panno detto zigrino (Soppelsa, 2016), la gentile dava una lana fine e morbida, conservando i caratteri distintivi della varietà merinos: «Il ciuffo lanoso della fronte, la copertura della testa, e non di rado anche quella delle gambe, il vello a bioccoli serrati ed a lana raggrinzata come quella della pecora spagnuola, della quale se non è sempre ugualmente fine ed elastica, non è però inferiore per candore e per lucentezza, lo dimostrano nel modo più evidente» (Nobili-Vitelleschi, 1884).

Nonostante la razza gentile fosse molto più conveniente da allevare rispetto a quelle locali, sia per la maggior quantità di latte e formaggio che forniva, sia per la migliore qualità della lana, lunga e folta, molto richiesta dal mercato, la sua diffusione in Abruzzo fu ostacolata dalla imposizione della doganella. A partire dalla fine del XVI secolo si diffusero le pecore bigie ο biscie, ottenute dall’incrocio di pecore mosce con montoni gentili. Questi animali, pur generando una lana lunga e morbida molto simile all’altra, erano esentati dal pagamento della doganella: l’esclusione dalla tassazione delle razze ovine meno pregiate ne causò una maggiore propagazione.

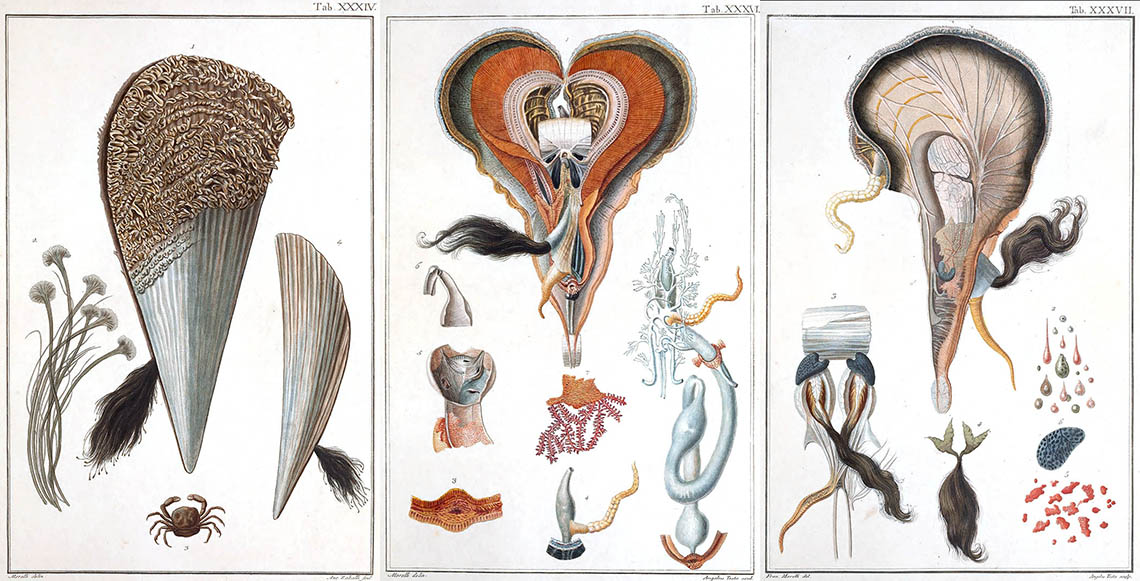

Il vello delle pecore non è l’unica caratteristica che dà origine a una denominazione specifica, infatti spesso le si identificava in base al luogo di provenienza, come la matesina e la carapellese (dal latino pellites) la cui lana è bianca alla radice e più scura all’estremità, oppure in base all’età e al periodo di nascita. Infatti, circa cinque mesi dopo l’accoppiamento, a inizio autunno nascono gli agnelli vernerecci e a febbraio i curdischi, ovvero quelli della seconda figliatura, la cui carne è utilizzata nei piatti tipici delle festività pasquali. Gli agnelli selezionati per essere allevati si dicevano aini se maschi o sterpe se femmine all’età di un anno, recchiarelle le femmine adulte, e ciavarri i maschi se interi, diversamente castrati. Il vervece era il maschio castrato, di grandi dimensioni, ironicamente associato all’agnolillo (Bombyx mori) (Soppelsa, 2016). Si distinguono poi le fellate cioè le pecore di primo parto dalle lunari che sono sterili.

Anche il periodo di tosatura, o carosa, contraddistingue una pecora maiorina (se avviene a maggio) da una agostegna (se avviene ad agosto). La tosatura prevede uno schema ben preciso, poiché si ricava la “lana prima” o madre, da collo e dorso, poi la “lana seconda” dai lati del corpo e cosce, infine la “lana terza” sotto al ventre, gambe e coda (De Ritis, 1851).

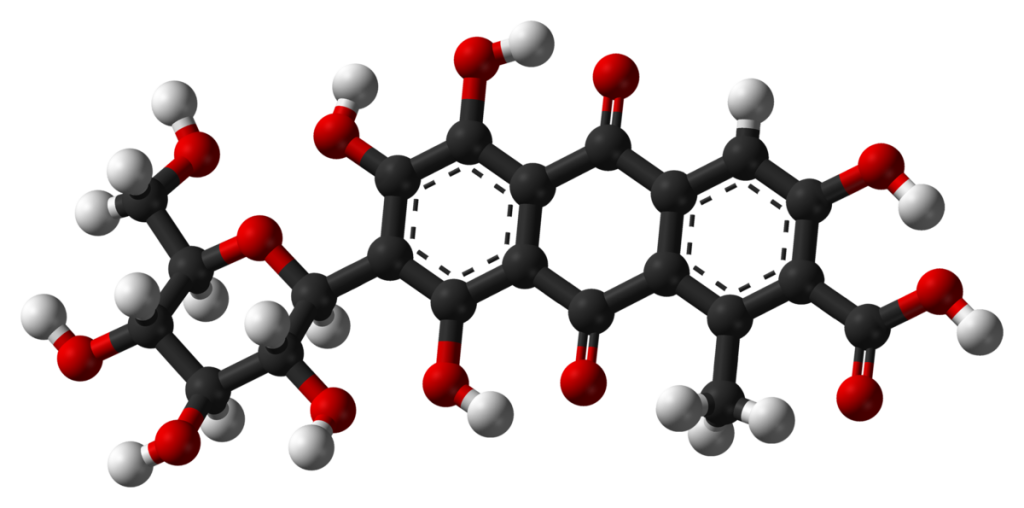

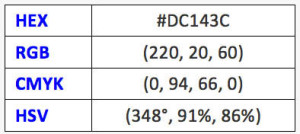

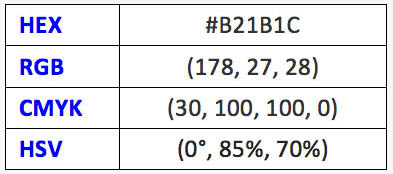

La lana così ottenuta spesso subiva processi di tintura, in particolare «Il miglior colore delle pecore è il bianco; perciocché le sole lane bianche ricevono colori vivi con la tintura» (Columella Onorati, 1805). Si utilizzavano coloranti di origine vegetale, come il cartamo che donava un colore giallo dorato, oppure coloranti animali come il cremisi della cocciniglia.

Per apparecchiare 60 lb di lana, destinata a formar una pezza di panno, si piglino 5 lb di tartaro rosso o bianco scelto, di fresco polverizzato, e passato per setaccio di crine: inoltre 10 lb di salamoia di sal marino, fatta in acqua fredda, o tepida, e satura al peso di 4 gradi nel pesa-liquore de’ saponai. (Talier, 1793)

A questa mistura di base si aggiungevano soluzioni di sali inorganici scelti in base al colore finale che si voleva ottenere. Il mordente così composto, previa bollitura, preparava la lana al bagno tintorio vero e proprio. Le soluzioni a base di stagno erano le più diffuse e si adattavano a vari colori, i mordenti a base di ferro davano i toni dei grigi, del nero e del verde se miscelati con verderame, con il rame mescolato con vetriolo azzurro si otteneva il blu e l’allume si usava per le tonalità di giallo.

Edificio di Eumachia, iscrizione sull’architrave del portico.

Escludendo l’attività dell’edificio di Eumachia, la manifattura laniera, fortemente radicata nel Regno di Napoli, avrebbe le sue origini intorno al 1190, epoca in cui furono emanate le prime normative sul commercio della lana. Sia i sovrani angioini, ma meglio ancora gli aragonesi e successivamente gli spagnoli, ebbero la necessità di regolamentarne l’attività produttiva, per ottenere una produzione costante della materia prima, a prezzi controllati e che fosse in grado di soddisfare le esigenze del mercato nazionale.

A tale scopo sfruttarono uno dei fenomeni più antichi legati all’allevamento del bestiame: la transumanza. Con l’arrivo dell’inverno i pastori provenienti dall’Abruzzo montano si spostavano in pianura per fornire una maggiore possibilità di pascolo alle greggi. Verso la metà del XV secolo, i monarchi resero obbligatoria la transumanza verso l’ampio pascolo piano costituito dal Tavoliere pugliese, assicurandosi così non solo il controllo sulla produzione e il commercio della lana, ma anche una ingente fonte di prelievo fiscale. I pastori abruzzesi, infatti, erano obbligati al pagamento di un diritto al sovrano in base al numero di capi che dovevano svernare in Puglia; in tal modo i pascoli disponibili erano sufficienti ad ospitare gli animali transumanti. Questo dazio, pari a 13,2 ducati ogni 100 capi posseduti (Pierucci, 1988), fu definito fida durante il regno di Alfonso I d’Aragona, ordinatore di una vera e propria Dogana delle Pecore (1443-1447), amministrazione che sarebbe perdurata fino al 1806. Poco dopo anche gli animali non transumanti in Puglia subirono la tassazione di una seconda amministrazione, la doganella d’Abruzzo.

I dazi doganali non si limitavano al controllo della transumanza, ma pesavano ancor di più sull’importazione di tessuti o prodotti finiti composti da lana, in base al grado di complessità di un prodotto, più o meno decorato, in base all’eventuale tintura che potevano aver subito e, soprattutto, in base alla qualità delle fibre di lana stessa.

Portale del lanificio napoletano, un tempo monastero e spezieria dei monaci domenicani di Santa Caterina al Formiello.

Nel Regno di Napoli diversi erano i luoghi dedicati alla lavorazione e al commercio della lana, un esempio è il complesso monumentale di Santa Caterina a Formiello a Napoli. Edificato nel XVI secolo, era abitato da monaci domenicani che ivi istituirono una farmacia storica curata da fra Donato d’Eremita, i cui medicamenti erano molto diffusi a Napoli. Dopo la soppressione dell’ordine dei dominicani (XIX sec.) e con il decreto n. 830 del 22 ottobre 1823 il monastero fu riadattato per poter ospitare il Lanificio di Raffaele Sava, diventando così un luogo per il commercio e la produzione della lana in pieno centro cittadino, cosa che non si vedeva da quando Eumachia “filava”!

Bibliografia

- Vincenzo Colizzi Miselli, Memoria sulle lane greggie, e manifatturate dello Stato Pontificio, Roma, Luigi Perego Salvioni, 1803.

- Nicola Columella Onorati, Delle cose rustiche ovvero della pastorizia, Napoli, Stamperia Flautina, 1805.

- Vincenzo De Ritis, Vocabolario napoletano lessigrafico e storico, 2 voll., Napoli, Stamperia reale, 1845-1851.

- Francesco Nobili-Vitelleschi, Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Vol. XI, Tomo I, Roma, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1884.

- Paola Pierucci, Le Doganelle d’Abruzzo: struttura ed evoluzione di un sistema pastorale periferico, «Mélanges de l’Ecole française de Rome», 100, (1988), 2, pp. 893-908.

- Isacco Saravalle di Mantova, Compendio geografico di commercio, vol. I, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1817.

- Ottavio Soppelsa, Dizionario Zoologico Napoletano, Napoli, D’Auria, 2016.

- Angelo Natal Talier, Dell’arte di tingere in filo, in seta, in cotone, in lana, ed in pelle, Venezia, Nuova Stamperia, 1793.

Immagini

- in testata: lana di pecora (particolare da wikipedia, foto di Rob MacEwen)

- in evidenza: disegno della statua marmorea di Eumachia (da Charles Bonucci, Pompéi décrite, Napoli, Imprimerie Française, 1830).